Dependencias

Español del Uruguay

Destacados

Leonardo de León

Leonardo de León

Apuntes de retina

Miguel Avero - Leonardo de León

2024

«Bajo su aparente ligereza, Apuntes de retina delata la urgencia de sus dos autores por verlo todo bien, anotarlo todo bien, dar cuenta del mundo y aclararlo con gracia y cierta bulimia de imágenes. Sin estridencias pero con una escritura bellísima y ajustada, este libro constituye una nerviosa reivindicación del reverso, la fe ciega en la magia de la fragmentación para construir o destruir sentido. Inspirándose en el ejemplo del maravilloso cineasta sueco Roy Andersson, Miguel Avero y Leonardo de León inventan su propio Aleph y su antiAleph, para demostrar que en una brizna de polen puede escribirse la humanidad entera».

Eloy Tizón

______________________________________

Lalo sombrío, incandescente

-Leonardo de León-

Aunque la tarea de un prólogo sea fundamentalmente explicativa y consista más que nada en delatar los contenidos de la obra, bosquejar sus personajes, tentar líneas de acceso, visos temáticos y atmosféricos, o incluso barajar veloces relaciones para determinar enclaves simbólicos e influencias; quizá el propio gesto de prologar no diste demasiado del arte que Joaquín Lanza (Treinta y Tres, 1966) despliega en los cuentos de Sombras de Lalo. Así como el prologuista se ve en la encrucijada de tener que decir necesariamente algo pero no todo —siempre en guardia de no volver su exposición un despótico tratado de lectura—, aquí la voz narrativa parece contar sólo el residuo de la historia. Es probable que el lector, apenas termine de leer la primera pieza, sienta el peso de ese lastre, la incomodidad y el recelo de una falta: ha sido arrastrado por una casa cuyo anfitrión conoce demasiado bien como para entrar en detalles. Conserva en la retina apenas algo de esa visita fugaz, y parpadea con desconcierto, preguntándose por todo aquello que debió ver y no le mostraron, que se requiere saber y no le dijeron. ¿Ampollas en la pintura? ¿Placares fuera de escuadra? ¿Polillas en el lambriz? ¿Goteras? ¿Humedades? ¿Y qué fue de los últimos inquilinos? ¿En esa casa hay fantasmas?

Todo se reduce a un permanecer en el umbral, en la ambigüedad de un prólogo indefinido después del prólogo.

Desde luego que no se trata de un gesto de impericia o descortesía. A partir de los cuentos de Antón Chéjov —y acaso, para algunos, el Dublineses de James Joyce—, el género adoptó a lo largo del siglo XX una modalidad elusiva que le permitió ganar en sugerencia y seducción. La magia de la historia ya no estriba en lo meramente episódico, es decir, en una simple consecución de acontecimientos peculiares, sino más bien en la destreza de escamotear la información a través de un narrador más parcial, inseguro, que muestra la esencia desde un ángulo oblicuo o, por qué no, con una mancha indeleble en la lente de su cámara.

De hecho, el propio autor se encarga de hacer más o menos explícito su credo de influencias. Hemingway y Carver, indiscutidos maestros del relato corto norteamericano, se revelan como las principales sombras de Lanza. De Hemingway toma la tendencia hacia el relato-iceberg, la narración evidente y compacta que activa la sospecha de un aura sumergida, deliberadamente oculta. Por el lado de Carver, replica esa suerte de estilística del silencio y la desplaza hacia un territorio más doméstico o familiar.

Entre los contemporáneos nacionales, el escritor Guillermo Álvarez Castro ensayó en cierta oportunidad una reescritura de esta archifamosa teoría del iceberg y propuso en su lugar una teoría del árbol: el cuento entendido ya no como un bloque insensible de hielo que oculta una porción definitiva sino como una estructura arborescente, viva y de atareado desarrollo, cuyo volumen total se deduce desde sus extremos hacia adentro del perímetro, integrando las zonas de aire entre las ramas. Sería interesante, pues, introducir ahora una nueva torsión a partir de la misma imagen y acuñar una posible teoría de la sombra. Imaginemos que, desde el horizonte de la página, el ojo endiosado del lector arroja su luz sobre el árbol del relato y lo proyecta en negativo. En el dibujo sobre el suelo la materialidad rugosa y tangible de las ramas se extiende como un tatuaje negro, sin relieves. El árbol desciende recortado y definido por las zonas vacías pero ahora expuestas por la luz. Lo antes invisible se pone en evidencia, halla cuerpo en esa incandescencia tan propia de las revelaciones. Lo que falta resplandece, guiña, complota.

Lo no dicho entonces se muestra siempre en íntima relación con lo manifiesto. Luz y sombra, palabra y silencio, se consagran una a otra en una especie de transfusión recíproca. Conocemos la desnudez sólo como efecto de su disfraz.

El personaje de Lalo opera como una constante o eje axial que atraviesa cada uno de los relatos, aunque en sucesivas variantes o reencarnaciones. Irrumpe como la proyección de un mismo hombre arquetípico que podría ser, en definitiva, cualquier varón montevideano entre los siete y los cuarenta años. El contorno específico de su sombra en los respectivos universos donde le toque sufrir dependerá, claro, de la incidencia, el ángulo y el fulgor de la luz. Lanza se lanza sin concesiones y re-viste y re-signa compulsivamente a su criatura, acaso en homenaje a la difícil condición que Juan José Saer —ese otro maestro— entendía como la piedra de toque de todo buen narrador: volverse Nada para ser Cualquiera.

Al comienzo, en «Un baile sucio», Lalo es un ingeniero agrónomo infelizmente casado, con hijos, al borde del adulterio y la adulteración de su pasado. En «Humedades» es ya un adúltero profesional y oficialmente culpable en miras de recomponer las cosas con su mujer. En «Ojos bien cerrados» sigue siendo el mismo esposo sin escrúpulos, ahora también dispuesto a prodigar su saber y entrenar a los amigos en el necesario arte de la felonía. Poco después Lalo reaparece como un esmerado y no reconocido escritor en diálogo directo con uno de sus personajes. También un corpulento adolescente con deseos de venganza. Y un niño indefenso de ocho años en viaje a Rivera en plena dictadura. Y un profesor de historia con antecedentes de abuso. Y otro niño con problemas caligráficos en la mira perversa de su niñera. Un estudiante de medicina con una beca en Colorado State, enganchado a las drogas. Un campeón juvenil de taekwondo acusado de pedofilia… Y sólo Lalo sabe qué más.

En este sentido conviene volver a mencionar la tutela de Hemingway, quien en su momento también echó mano al recurso de repetir el personaje de Nick Adams como protagonista camaleónico de sus narraciones cortas. Entre los escritores más cercanos en tiempo y espacio, Manuel Soriano en sus Variaciones de Koch y en Nueve formas de caer usó un artilugio semejante. Son intentos loables del cuentista por escapar a la fragmentación y desconexión de un trabajo que, aunque integrado por piezas independientes y más o menos autoconclusivas, ha sido imaginado como una totalidad. Por detrás de estos mecanismos de ensamblaje acaso el lector atento pueda oír un leve susurro: la súplica del libro de cuentos que aspira a un estatus de novela. Lanza bien lo sabe, por lo que no es raro que al momento de presentarse se describa como un Ingeniero Civil que se ha dedicado, sobre todo, a «tender puentes».

Fiel a la escritura peligrosa —dangerous writing— que el norteamericano Tom Spanbauer aún enseña en su taller literario de Portland, la estética de estas Sombras de Lalo apuesta por un minimalismo que evita la descripción sentimental y aborda de frente los temas que, suponemos, más avergüenzan y atemorizan al autor. Escritura rígida para tender puentes con la solidez del concreto y, a la vez, con la inestable ambivalencia de los sitios que no están ni acá ni allá. Permanencias por donde pasamos.

Lalo es, en efecto, ese puente tenso a punto de rajarse que mantiene unidos los territorios. A veces Lalo, a veces Lalito o simplemente Gonzalo, algo está fuera de discusión: nada bueno podemos esperar de él. En especial porque nada bueno podemos esperar del mundo que le da contexto. Encarnación de un sujeto demolido por la rueda del «progreso», licuado por la velocidad, la laxitud de los criterios y la catástrofe de las instituciones, ya exiliado del pacto social, al borde del descarrilamiento —al borde del desborde—, Lalo será siempre un pusilánime, un náufrago, un imbécil. No puede ser otra cosa. No importa ya hacia dónde Lanza desplace el punto geometral de su escritura lumínica: Lalo es Cualquiera. Lalo es Nada. Una sombra.

Mientras tanto, dicen, la esperanza brilla en alguna parte. Pero brilla por su ausencia.

___________________________________________

Hacia el fondo

-Leonardo de León-

La sospecha es legítima. Ante una situación indefinida o ambigua, ante un evento veraz pero secretamente contradictorio, un comentario tal vez irónico dicho al pasar durante la cena, incluso ante una solemne confesión bajo juramento, una mirada a los ojos, o bien una sentencia de martillo investida por la ley, todavía se reclama habitualmente la necesidad de «llegar al fondo de la cuestión». Llegar, en todo caso, a la verdad última y primera de las cosas. Hay quienes encuentran una paz momentánea bajo la seguridad de las cifras, las estadísticas y las pruebas avaladas por la ciencia, pero está claro que la historia del hombre —la raíz misma de su condición— se funda en esa cualidad irrenunciable de poner a la verdad entre paréntesis o, si se quiere, asediada por las comillas de la descreencia. La certeza más dura se intuye siempre abierta, corroída por un daño o resto de mentira que la vuelve problemática, turbia, pintada en claroscuro.

Para llegar al hueso, para llegar al fondo de la cuestión, pues, debemos consentir el enroque de la frase y antes enfrentar la cuestión del fondo. Un fondo que se presume desfondado.

La historia comienza, de hecho, con el despuntar de una mentira. El padre protagonista gana un televisor en una rifa y se toma una foto junto al carnicero y el escribano. Días después su esposa ve la misma foto en la publicidad de un canal local, pero algo no anda bien: en la foto su marido tiene más pelo y luce una corbata que hace años desecharon. La seguridad del cotidiano sufre un sutil estremecimiento. Pronto ese desajuste o anacronía se extiende como por contagio hacia otras zonas y enciende otras alarmas. El carnicero del barrio, reconocible por la falta de dientes, enseña en la foto una sonrisa completa. Sobre una esquina, casi afuera del encuadre, asoma también una mano de mujer con un misterioso anillo en el dedo índice. Y algo más, acaso el colmo de la escena: el televisor que transmite el reclame de la carnicería, emplazado en un rincón seguro de la casa, claramente no es el mismo que el padre sostiene en la imagen, como debería ser.

La incongruencia en la pantalla delata la pantalla de lo real.

El televisor, esa caja de ficción donde la magia suele impostarse como verdadera, aquí señala y encarna un germen de ficción incrustado en el mundo. Los sentidos se subvierten, las coordenadas complotan. A veces ocurre, y basta estar atentos para que ocurra con asombrosa frecuencia: nos damos de narices contra eso que el doctor Freud calificó como lo siniestro, es decir, el horror de entrever en el ámbito aproblemático de lo familiar un halo inquietante; como quien viste la mesa y al volver, minutos más tarde, reencuentra los objetos ahí, efectivamente ahí, sobre la misma mesa, aunque en una posición ligeramente distinta, se diría apenas desplazados por una mano fantasma que, aprovechando un segundo de descuido, ha dado un tirón al mantel. O como quien mira con énfasis la cara del ser amado y, de pronto, ve que del fondo de esa cara conocida emerge un verdadero extraño, valga toda la ambigüedad de esa expresión.

Sin embargo, ese brusco ademán de la mentira no nos sorprende demasiado. Desde el comienzo el narrador nos pone sobre aviso: «Papá era un hombre mentiroso». Y algo más adelante agrega: «siempre le creí a mi padre… Todo. Todo lo que él decía yo lo creía sin que me preocupara de dónde venía una historia u otra». Así, es natural que el lector se predisponga a escuchar con suspicacia las narraciones del padre, pero el hallazgo formal más relevante de El fondo está en que ese narrador-hijo, encargado de filtrar y transponer los relatos del padre mitómano, se confiesa infectado por una mitomanía igual, o peor, o mejor que la de su progenie. Aunque algunos —tratándose de un libro publicado en 2013— hayan mencionado la película El gran pez de Tim Burton como posible influencia o referencia más o menos evidente en términos de contenido general, la comparación ignora un factor decisivo en lo que hace al sentido de la narración y al punto de vista del nivel de realidad: mientras que en la película de Burton el hijo adulto desconfía y sufre ante el padre fabulador para acabar creyéndole, aquí ese trabajo de convencimiento —por arte de magia o magia de arte— ya está naturalmente dado desde la primera línea.

Podemos y debemos descreer de ese padre contador de historias maravillosas y hasta ridículas, pero no del narrador que lo cita y acaso lo desvía y lo apresura y lo corrige y lo posterga y lo alimenta. ¿O quizá deba plantearse al revés? Poco importa la mitomanía del padre. El padre es lo de menos. La clave está en la fabulación desaforada del narrador que, como ese que una vez comenzó diciendo: «En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme», nos habla de soslayo, con gesto avieso, y declara sin complejos la ingobernable complejidad de sus preferencias, obsesiones, olvidos, excesos. Fraudulento por vocación, caprichoso de nacimiento, exige una credulidad de segundo grado: creer a quien sabemos que nos miente.

Una vez hecha esa ley, quedan permitidas todas las trampas. Cualquier cosa puede pasar. Una mujer despechada, en un arrebato de pasión, ingiere veneno para ratas y sufre secuelas imposibles: súbitamente se encoge y trasmuta en «la hermana enana», un pequeño autómata o macabro juguete convencido de atravesar las paredes. Un hombre buzo consume largas horas en soldar debajo del agua mientras revuelve sus pensamientos: flota en cuerpo y alma, repara el hierro de las embarcaciones, abre y sutura los limbos de su vida. Fiestas ocultas acaban literalmente en una carnicería de sangre. Un ejército de niños, tan innumerables como hambrientos, vacía vorazmente una heladería de barrio como una plaga de langostas. También hay naufragios. Persecuciones en la orilla. Travesías dentro del vientre de una ballena. Tribus excéntricas que practican raros rituales. Escenas de explosión escatológica. Momentos de onirismo cotidiano que oscilan entre el horror y la risa, aunque nunca una risa llana e inocente. Se trata a veces de una carcajada que conjura algo psicótico, algo que molesta por lo indiscernible —apenas sugerido pero ansioso— bajo la piel barrosa de las olas.

Más allá de estas y otras circunstancias, El fondo quiere contar un drama familiar donde intervienen el secreto, el enigma y el misterio —esos tres disfraces de la mentira—, pero lo hace aliándose a un itinerario atávico, inscripto en el código de todo lo viviente: la arborescencia. Desde sus formas más primitivas, la vida se extiende a través de un sistema de encrucijadas y bifurcaciones, ostensible en el reino de las plantas y sus nervaduras, en el dibujo del sistema circulatorio, las várices, la trama neuronal, las estrías, las arrugas, las líneas de la mano, y hasta asombra ver su replicación, por ejemplo, en las grietas de la calle o de una vieja pared. ¿Por qué el lenguaje habría de ser la excepción a la regla? Como la raíz de un árbol que escarba su propio fundamento, una historia deriva en otra historia que deriva en otra historia y que abreva en la primera. El relato avanza impulsado no hacia adelante sino hacia adentro, en una suerte de «puesta en abismo» o narración digresiva. Tal como dijera Walter Benjamin sobre las novelas de Marcel Proust y el accionar de la memoria —esa otra arborescencia—, la invención en El fondo «no alcanza jamás el fin de sus segmentos, ninguna imagen lo satisface, ha descubierto que puede desplegarse y que la verdad reside entre sus pliegues».

El texto corre bajo los efectos de esa compulsión, con la energía aluvional de una máquina de narrar. Casi sin interrupciones, evita la edición en capítulos. Como un Big Bang activado por la ignición de la mentira, requiere de una apertura incesante para tal vez, llegada la hora, regresar al punto donde todo comenzó: esa pequeña baldosa donde cabe el mundo, con toda su mierda, su ternura y su dolor.

Desde la publicación de El increíble Springer y la concesión del Premio «Narradores de la Banda Oriental» en 2009, Damián González Bertolino saltó a la escena local con una solvencia de escritura que, en lugar de presentar a un narrador «haciendo sus primeras armas», como suele decirse, demostró que venía con las armas ya cargadas. El fondo no es más que una de las tantas muestras de su arsenal desfondado. Si por un momento se mira ahora, retroactivamente, la calidad de sus primeras producciones, descubrimos el milagro: superó desde el comienzo la categoría de promesa. Ha sido desde siempre una realidad inobjetable, tan verdadera como la mejor de las ficciones.

Junio, 2023.

______________________________________________

Con el escritor Leonardo de León: “Una suma de errores hace un estilo”

El autor publicó “La vida enferma”, una novela “hecha únicamente de preguntas” por Estuario Editora.

Leonardo de León. Foto: Javier Noceti / Montevideo Portal

Leonardo de León. Foto: Javier Noceti / Montevideo Portal

Montevideo Portal

26/10/23

__________________________________________________

Leonardo de León presentó

“El hacha del bufón” en la ANL

El 20 de junio de 2018 en la Academia Nacional de Letras se presentó el libro El hacha del bufón de Leonardo de León, ganador del Premio Ariel 2016 en la categoría poesía.

Los académicos Rafael Courtoisie y Ricardo Pallares, integrantes del jurado en esa oportunidad fueron los encargados de la presentación del mismo.

Galería de imágenes

Gerardo Caetano, Primer Vicepresidente de la ANL dando la bienvenida a Leonardo de León

Gerardo Caetano, Primer Vicepresidente de la ANL dando la bienvenida a Leonardo de León

Rafael Courtoisie en un momento de su intervención

Rafael Courtoisie en un momento de su intervención

Ricardo Pallares en un momento de su intervención

Ricardo Pallares en un momento de su intervención

Leonardo de León en un momento de su intervención

Leonardo de León en un momento de su intervención

Fotos: Nancy Urrutia/MEC

Formas Líricas

Fuente: La Diaria - Montevideo

___________________________________________

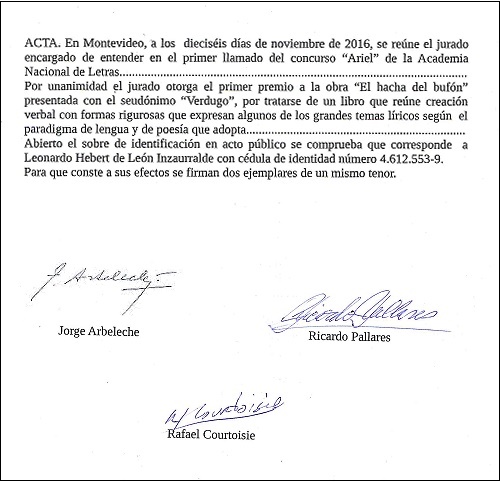

PREMIO ARIEL

2016

La Academia Nacional de Letras creó un concurso con el nombre ARIEL para promover la creación e investigación especialmente en los campos de la cultura representados en su plenario.

Con tal fin estableció un premio significativo. En esta primera oportunidad se llamó al primer concurso literario en la categoría POESÍA que fue remunerado con treinta mil pesos uruguayos.

Fallo del jurado 2016

Leonardo de León (Minas, Uruguay, 1983)

Es profesor de literatura. Fue colaborador de las revistas Iscariote, La letra breve, y columnista de libros en la revista Megafón de Buenos Aires. Estudió cine, y fue guionista y director del corto Pero la puta madre (2008).

Ha publicado: No vi la luna (Premio Nacional de narrativa Banda Oriental), Confirmación del aliento (Premio de poesía Pablo Neruda para jóvenes poetas), El Nirvana de Apolo (Premio Casa de los Escritores 2012), La selva en la semilla (haikus), Detrás del murallón de los rituales (Premio Casa de los Escritores 2013), y Otra piedra de sol (Mención de honor premio Juan Carlos Onetti).

En 2013 obtuvo por segunda vez el Premio Pablo Neruda por el poemario Desapariciones (inédito). Participó del libro colectivo para niños El libro uruguayo de los colores.

Tel.: +598 2915 2374 - Fax: (+598) 2916 7460 de 14 a 18 hs.

academiauruguayaletras@gmail.com