Dependencias

Español del Uruguay

Destacados

Noticias 2021

Entrevista a Tatiana Oroño

Verde poesía: conversaciones con Tatiana Oroño

Zama. Revista del Instituto de Literatura Hispanoamericana

(original pdf)

Gustavo Lespada

Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, Instituto de Literatura Hispanoamericana, Argentina.

El alfabeto verde de Tatiana Oroño (Montevideo, Ediciones de la Balanza, 1979) fue reeditado en Buenos Aires por Editorial Lisboa en 2019. Como otras actividades realizadas en este período, la conversación se adaptó a la virtualidad.

Gustavo Lespada (en adelante GL.): Esta reedición de El alfabeto verde (2019) es una opera prima que no lo parece; quiero decir, no presenta las inseguridades del que se inicia ni la huella mimética de alguna veneración icónica –acaso algún eco nerudiano en el “Aquí” primero, en el quiero escribir los versos…–, es, por el contrario, un libro maduro estéticamente hablando, un poemario sólido de recursos propios, en el que el calibre sonoro de la palabra y la musicalidad de los significantes prevalece sobre los significados del diccionario y en el cual se percibe un trabajo de corrección sin concesiones, una quita espartana hasta llegar a la mínima expresión pero también un deleite del lenguaje –perdura la ágil singularidad del cierre en el primer poema: “perdiguero y delgado”–. En pocas palabras, celebramos en El alfabeto verde esa reno vación del código de la que hablaba Julia Kristeva al referirse a la actividad semiótica, lo cual da plena vigencia al hecho literario y a su reedición cuarenta años después. Reedición que conlleva una retrospección: ¿qué reflexión te merece esta constatación del presente y qué nos puede ampliar tu memoria sobre tu forma de escribir en los agitados años 70?

Tatiana Oroño (en adelante TO.): ¡Qué sorpresa me llevo al reconocer tras el primer verso del libro la sintaxis del “puedo escribir los versos más tristes esta noche”…! Nunca había reparado en eso. Me parece increíble. Sí recuerdo cómo y cuándo escri bí ese poema: al volver de una visita a Amanda Berenguer durante la cual ella me había leído poemas de El río –libro que en esa ocasión me obsequió con dedicatoria y fecha–. Volví extasiada de ese encuentro. Creo que en ese poema hay algo de la emoción que me embargó al escuchar leer a Amanda aquel poema –una suerte de Ubi sunt invertido– en el que va nombrando a los miembros de su grupo de pertenencia uno por uno. Entonces aún todos vivían pero ya había generación de recambio y ya se habían dispersado muchos de ellos en sucesivas oleadas de la diáspora uruguaya. El vacío que, al escuchar la lectura, iba diseñando claramente ausencia por ausencia, iba siendo ocupado por la conciencia del despojo sufrido y, acaso, pienso ahora, ese primer poema obraba como una forma de respuesta íntima a la interpelación que Amanda había dirigido, premonitoria, en su dorada juventud, a la feliz compañía de inquietos contemporáneos, sus visitantes en la casa enclavada en los arenales de la Punta Gorda, sus acólitos en la aventura de La Galatea (editorial fundada por Amanda Berenguer junto a José Pedro Díaz, en 1944). La escena de la poeta madura dando voz a sus versos de juventud ante un auditorio fantasmal me indujo a escribir ese texto que resultó ser un arte poética.

En cuanto a la presente reedición argentina: pura emoción y gratitud a un poeta y editor con mayúsculas: Felipe Herrero. Gracias a su juventud y generosidad, la voz de aquella joven que fui ha sido recuperada en un libro diseñado con sobriedad exquisita. Algo hay de justicia poética en esta elipse que se abrió en Montevideo y se cierra en Buenos Aires: los versos de juventud (en la voz de una poeta madura) alcanzan el umbral de recepción de una poeta joven; estos últimos versos (cuarenta años después) serán, una vez más, “los versos de juventud” de quien duplica en edad al poeta joven que, para mayor fortuna, es porfiado editor de poesía.

GL. Aunque el poema “Ellos”, de 1976, sea el testimonio más lacerante de los desaparecidos durante la dictadura (“no están / están quemando / sus huesos pavorosos / en la tierra”), en todos los que componen “La sangre descifrada” es notoria una atmósfera lúgubre, una tensión de muerte, pero a la vez el “signo amartillado”, la “irrigación sintáctica”, la obstinación formal que expande su búsqueda del más pulido verso (“de corteza talada / de adjetivo / de número”), de la figura más potente, del ritmo más acorde. ¿Es que la pulsión poética se comporta como Sherezade frente al asedio de muerte?

TO. ¡Está bien la analogía! Es así… Escribir era (y es) luchar por la vida, por el mí misma, por la demarcación del sitio que se ocupa en el mundo. “Si me van a borrar, que quede la señal de que estuve”. Pero entre tantas señales la que me sobreviviera tenía que distinguirse. ¿Cómo? Por su consistencia. Desde mi perspectiva de hoy y robándole una expresión a Jean Franco era (y es) luchar por “el poder interpretativo”. ¿A qué me refiero? A la importancia que tiene la emisión que aúne la voz de los ausentes a la propia en la operación escritural, en la dación versal, en la composición poética. Con la estrategia del agua (o con la pulsión erótica de Sherezade), la poesía buscaba, palabra a palabra, corroer la cota de malla del discurso monológico que justificaba crímenes y olvidos. Digo esto porque además de los crímenes sobre los cuerpos, la orden de dar al olvido era, en el orden simbólico, un mandato criminal. Y en ese plano de lo simbólico era donde la poesía tenía espacio para endurecerse, sin perder la ternura, como dijo alguien.

GL. Ese final con la alusión a la célebre frase ¿lo dejamos así como “alguien”, asumiendo que todos la conocen?

TO. Lo que pasa es que ese “alguien” –el Che, Ernesto Guevara, caído en octubre de 1967 en Bolivia– es una figura demasiado grande como para tener que aclarar quién es o qué dijo de memorable… Esa frase, una verdadera máxima de sabiduría, para mí tiene el estatuto de un precepto bíblico. Es como decir que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha o tu tesoro estará donde estuviere tu corazón, una cosa así, o no se puede servir a la vez a Dios y a Mammón El Che –él y su bitácora– motivaron mi primer poema édito (“Diario/Documentos”), que concursó en el diario El Popular, en abril de 1969. El poema empezaba glosando líneas del Diario del Che: “Arroyos, cañaditas, chacos / soldados y yegüitas / soldaditos a veces / cuando pasan con frío / o cuando se desangran / en la arena del río / bocabajo” (recuerdo que al publicarlo corrigieron “chacos” pensando que era errata por “charcos”, y no era así: era una voz quechua que designaba una llanura con pequeños cursos de agua). Prácticamente ninguna de esas palabras era mía, exceptuando la licencia poética que me tomé al escribir “bocabajo”: estaban tomadas de las páginas del Diario que años después me fue arrebatado en una requisa, no me acuerdo si policial o militar. Era personal armado de metralletas que se llevó, entre otros libros, aquel Diario .

GL. Retomo la frase de Guevara que reivindica al amor como un elemento infaltable en el revolucionario: ante el endurecimiento de la praxis la advertencia de no perder jamás la ternura. Curiosamente –o no tanto–, Alain Badiou une estos tres pilares como fundamentos productores de verdades: la política, el poema y el amor. ¿Cómo entendés que funcionaron –y funcionan– estos tres elementos en tu escritura?

TO. Desconozco la reflexión de Alain Badiou pero, a partir de tu pregunta, se me ocurre responder en primer lugar que la política tanto como la poesía –escrita, leída, recordada– son prácticas vinculadas al amor humano, es decir, al amor a la vida que significa, hoy más que nunca, respeto a la vida. Pero tú me preguntas si dialogan, o cómo lo hacen, esos tres elementos en mi escritura. Y la verdad que es difícil discriminar cómo juega cada uno. Porque el poema es el asunto central siempre. Quiero decir que un tema amoroso o una reivindicación social solo se verifican como verdades si pasaron por la muela de la poesía, si la poesía logra hacerse a sí misma, resolverse en texto, triturando los granos del asunto. Si con la harina del asunto –el que sea, político o erótico– logra dar su palabra. La imagen, tan poderosa, de la muela de piedra la estoy tomando de Paul Éluard, de unos versos de desgarro amoroso que gime sin gemido ante la muerte de Nusch, su mujer: “et la mort entre en moi/ comme dans un moulin”.

GL. En consonancia con esta concepción central de la poesía, Theodor Adorno sos tenía que la crítica social del arte no necesita llegar desde afuera, sino que madura internamente, en las formas estéticas mismas. Y antes aún, César Vallejo se oponía a cualquier imposición heterónoma sobre la poesía; “el poeta es un ser libre”, decía, y “su compromiso es antes que nada con su obra, todo lo demás se dará por añadidura”, y nadie podría decir que Vallejo no es un poeta político. ¿Cómo se vivían en aquellos años 70 estas cuestiones políticas en el arte y cómo las ves hoy en día?

TO. Bueno, a ver: los 70 quedan lejos, el siglo XX queda lejos, la cuestión del compro- miso político en el arte –que, vale la pena aclararlo, no significaba ya para mí dilema ni consigna– queda lejos. Cuando le escribí al Che (“[…] Fernando Sacamuelas/ vénte a la tierra entera/ con Joaquín y Fernando/ […]/ y con sus dientes”), lo central era el amor humano, la ternura, el nansú de la piedad extendido sobre aquellos cuerpos. Lo político me implicaba (o más bien implicaba a mi escritura) así como había implicado a Antígona en la defensa del cuerpo de su hermano. Pero tú me preguntabas por el hoy, por el ahora… En estos tiempos estoy deshaciendo mi casa y biblioteca: una experiencia radical que exige un temple a prueba. Cada día se desmorona un alminar, un minarete, un atalaya junto con la ilusión, inmanente a los libros, de ampliar panoramas al infinito. La despedida es interminable, cada una tiene costo. Va quedando la certeza de que el siglo XX queda lejos y el espanto distópico del XXI demasiado cerca. Así que la poesía, como pedía Adorno, ha de exigirse sobrevivir con más y más maduración interior. Hace dieciséis años publiqué versos que acaso expresen ese propósito: “Construir en el polvo / cimentar en la lava / excavar en el aire / apuntalar en punto imaginario / sostener la mirada / contener el aliento / levantar el andamio” (“Construir” en Morada móvil, 2004).

GL. Después de “Canto de línea” –dedicado a tu padre– y del comienzo de “Los polvos del día” (“Mi infancia tiene rotas / las losas del umbral”), de ese “lienzo” de la última estrofa y, conociendo tu actividad como curadora de arte, te pregunto: ¿cómo viviste la relación con la pintura en tu poesía? ¿De qué manera pensás que ingresó en ella la dimensión del color y de la forma de tu padre, Dumas Oroño?

TO. Bueno, la pintura (ese hermoso culto instruido por el padre a los deberes del ojo sensible) ingresó a mi vida y después a la escritura naturalmente, como cualquier hábito. La piedra angular de ese culto –o de esa cultura– consistió en enseñar a mirar, a mirar y ver (tanto obras de arte como detalles de la naturaleza o del entorno) bajo la forma de una dichosa costumbre. “Mirá ese amarillo” –avisaba–, y ahí tenías un follaje otoñal hecho de una gama de ocres y de más de un amarillo. Mirar cuadros e ir aprendiendo a ver equilibrios y tensiones entre proporciones, formas, tonos, enseñaba a comprender la estructura y sus detalles funcionales, a entender que componer es abstraer. Fue una enseñanza sin programa integrada a la vida y caló hondo. Así que cuando empecé a escribir estaba el espacio de la página ofrecido para extraer más que para poner. Para extraer de ella lo que el asunto (y el tiempo disponible para escribir, porque esa era otra variable de hierro) dejara ver y permitiera decir. Capaz que la hoja, en la vivencia, era mi tela, no sé. Nunca me propuse pintar, pero sí me importó componer con rigor y sensibilidad (no digo con el ostinato rigore pregonado por Leonardo da Vinci porque yo escribía con modestia consciente).

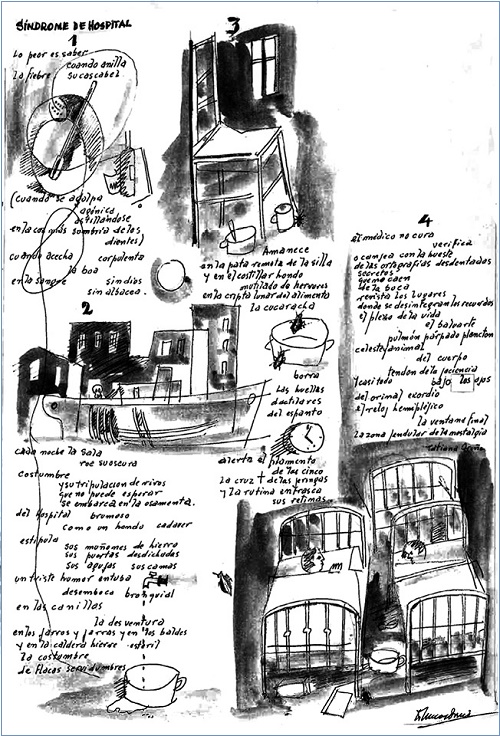

También podríamos ver más en detalle otras cosas. Por ejemplo, en “Canto de línea” me propuse ajustar motivo y texto a una silueta textual diáfana. No pensé en emular un caligrama pero quizá –pienso ahora al mirarlo– se coló una brizna de Apollinaire en la ejecución. En el fondo yo pretendía dos cosas: homenajear a mi padre tomando como motivo poético un objeto corriente entre los modelos del género naturaleza muerta y, sobre todo, celebrar la belleza útil del jarro blanco de aluminio esmaltado. Ese poema es una acción de gracias. Bueno, y aparte de lo anterior y siguiendo el hilo de las relaciones entre la escritura de los textos de El alfabeto verde y la influencia de mi padre, tengo que decir algo más: él fue quien buscó editor, financió la edición con dineros recibidos a la muerte de su padre y diseñó la hermosa carátula original, que la edición argentina de 2019 recrea con gracia. Y además que, después de publicado el libro, ilustró a la acuarela el texto “Síndrome de hospital”, bitácora del padecimiento in/hospitalario materno en el Uruguay de la dictadura. Ese poema lo conmovía.

GL. Es conmovedor, sí, sobre todo por todo lo que dice sin decirlo: la angustia de quien cuida a un ser querido enfermo en las frías salas de un hospital “brumoso” hace temblar a la sintaxis, la quiebra, la voz se corta, tartamudea, el horror a la fiebre ha desarticulado la racionalidad posible de estructuras “sin dios, sin albacea”, la desesperación y la impotencia dejan huérfanos los términos, sus “muñones de hierro”, sus “agujas” y sus dolientes camas; y el amanecer somnoliento de la sujeto poético que ha velado en esa “cripta lunar” donde medran la muerte y sus jeringas, porque “el médico no cura / verifica” entre “las ortografías desdentadas”, “el orinal exordio / el reloj hemipléjico...”. Adorno también pensaba que hay algo en el dolor humano que es “reacio al conocimiento racional”, porque esta forma de conocer no alcanza su hondura, su medida: el sufrimiento, cuando se transforma en concepto, permanece mudo y estéril, decía, y que quizá solo el arte fuera capaz de trasvasar ciertos límites y expresarlo. Yo sentí, además, que en este poema palpita la mejor lección del Vallejo de Trilce, de Poemas humanos. ¿Estás de acuerdo?

TO. A mí me conmueve tu lectura que recoge el poema, lo levanta de la página…, lo levanta del suelo (glosando un título de José Saramago) y lo cobija. Aquella experiencia de maltrato propia de carceleros crueles, durante la desventurada internación del niño, precisaba encontrar compensación en quien, con ojo piadoso, despejara sus brumas. Te encontró a tí y lo agradezco. Ahora, con respecto al procedimiento de desarticulación sintáctica, yo diría que era la única reacción posible del lenguaje ante el escenario de destrucción donde enfermos y acompañantes participábamos, no como auxiliados, sino como víctimas. Eso –ese modo de trabajar– ni qué hablar que remite, con los respetos que corresponde, a la “mejor lección” del maestro de todos nosotros, el enorme Vallejo. Enseña mucho leer a Vallejo. Leerlo como lenitivo, como bálsamo. Eso ayuda mucho a entrar en su lengua, a descorrer significados, a completarlos... En mi adolescencia yo leía así a Vallejo: cuando me abismaba la tristeza, él estaba ahí. Me apoyaba en él. “La cena miserable”, “Idilio muerto”, “Los pasos lejanos” daban consuelo, extendían la interioridad mucho más allá del límite del yo y del ahora. Y por eso me gustaba tanto el poema VI de Trilce que era pura esperanza con la voz quebrada: “El traje que vestí mañana / no lo ha lavado aún mi lavandera / […] / ¡COMO NO VA A PODER” / azular y planchar todos los caos”. Bueno, te hablaba de la experiencia de leer esperando encontrar, con entrega confiada, como debe ser. Redondeo con el ejemplo mínimo de una experiencia cercana.

Tendré que leer en estos días, a solicitud de un equipo de poetas del exterior, el poema XVIII (“Oh las cuatro paredes de la celda. […]”), uno de los más conocidos por sus lectores asiduos. Sin embargo, al volver a leerlo ahora, cada palabra muestra un pliegue que había pasado inadvertido, cada cosa tiene algo más para decir y el ejemplo mínimo que te decía es el adjetivo “albicantes”. Antes yo lo leía como equivalente a “blancas, o blancuzcas, o blanqueadas”, sin entrar en detalles, pero ahora entendí que ese participio presente indicaba progresión, movimiento hacia el blanco y eso indicaba avance de la luz del día y, por lo tanto, noches en vela, el insomnio como otra condena. Es así. Leyéndolo con entrega, Vallejo nos abraza. Fijate en ese otro adjetivo del mismo poema: “algo de madres que ya muertasn/ llevan por bromurados declives, / a un niño de la mano cada una”. Los declives bromurados, ¿no aluden al transitorio alivio del sueño que, al ir subsumiendo y velando la conciencia, reproduce y multiplica aquellas visiones más lacerantes de la orfandad? ¡Todo lo que dice sin decirlo!, ¿no?

GL. Ricardo Piglia decía que no había otra manera de ser lúcido que pensar desde la historia. Y la historia nos convoca desde tu primer libro. Nos convoca sobre todo por las heridas abiertas que dejó la dictadura en el Uruguay (1973-1985) y en todo el cono sur latinoamericano. El lazo estrecho con lo social seguirá presente en tu obra posterior y es por eso que arriesgo la pregunta: ¿cómo piensas la articulación del trabajo estético con la coyuntura socio-histórica en este mundo globalizado donde nada pareciera mantenerse en su sitio y las posturas y las relaciones humanas se han vuelto cada vez más volátiles o líquidas, parafraseando a Zygmunt Bauman?

TO. Respecto de esta pregunta francamente no sé qué pienso, no te sé decir bien qué pienso. Lo que vivimos hoy en Uruguay y ni qué hablar afuera –desde bastante antes de que llegara aquí esta ola restauradora de los privilegios de clase y, lo peor, de los discursos de la impostura– parece hecho para desarticular todo. Igual, yo escribo. Pero hay jóvenes que vienen teniendo planes. Y eso está bien. Hay jóvenes que vienen haciendo un trabajo de interacciones poéticas que apenas conozco pero que parecen dar respuesta grupal apropiada a esta hora incierta y cruel. En 2018 publicaron la Antología crítica de la poesía uruguaya ultrajoven, fruto de una labor colectiva de poetas jóvenes, a la vez profesores de la enseñanza media, donde se expone el programa y se da cuenta del recorrido a lo largo de los últimos cinco años bajo el liderazgo de José Luis Gadea (“Hoski”). Es buena noticia que se agrupen y trabajen con metas. Para mí en lo personal las exigencias del trabajo se presentan cada vez más asociadas al deseo de apropiación del poso de mi existencia. Lo que me importa encontrar es eso. Es un camino a solas con mi alma y con ayuda de los recursos que proveyó la vida.

GL. Como señaláramos al principio, los libros o secciones que conforman El alfabeto verde, fechados a partir de 1973 y compuestos por cinco o nueve poemas, impresionan por su oficio, su forma decantada, todo lo cual implica un trabajo de corrección que deja borradores por el camino, que sustituye mucha escritura hasta encontrar la versión definitiva. Si lo que supongo es cierto, ¿qué fue del material descartado? Aquellas notas o borradores que no ingresaron en aquel primer libro ¿fueron retomados más adelante? ¿Cómo trabaja Tatiana Oroño con los restos, con aquello que no termina de cuajar pero que sin embargo aún nos resuena?

TO. Restos fueron quedando, sí, unos cuantos. Algunos fueron reescritos y encontraron alguna revista u otra publicación periódica (la revista Trova, la revista a, algo más adelante la revista Casa de las Américas, recuerdo). Otros quedaron inéditos nomás. En etapas sucesivas siempre van quedando cosas. En El libro de horas ingresaron algunos textos antiguos. Yo creo que muchas veces los restos te sirven para saber dónde hacer el desvío porque permiten ver lo que sobra, lo que no hay que repetir. Los restos ofician como autovacunas. Para eso sirven.

GL. Justamente pensaba preguntarte sobe El libro de horas (por el que obtuviste el primer Premio del Ministerio de Educación y Cultura en 2019) porque a pesar de ser prosa poética comparte un clima de época con El alfabeto verde ya que se trata, mayormente, de cómo viviste el “insilio” –o exilio interior– con tus hijos durante la dictadura. No sé si quieres hacer alguna referencia a ese libro sui generis que incluye dibujos y comentarios de tus hijos –entonces pequeños– que son muy estimulantes, pues la mirada de los niños tiene mucho en común con el extrañamiento poético del que hablaba Víctor Shklovski, ¿no?

TO. Hay mucho en común, sí, entre aquel alfabeto y este libro… Los niños son importan tes en ambos textos. La mirada desvelada, limpia, esa es la mirada que me importa. Si extrañada ante el mundo, mejor, porque el mundo requiere sobre todo ser desvestido de ropajes al uso, naturalizados por la adaptación a la carrera contra el tiempo y a favor del interés individual. En el Libro de horas pude enlazar distintos tiempos revelan do en primer lugar para mí misma que la lentitud es digna compañía, pródiga. Reuní materiales diversos. El principio estructurador del todo es la hibridación de restos, la búsqueda de su articulación en múltiples dimensiones. Rescaté anotaciones mías hechas en los tiempos del exilio interior (es decir en los tiempos en que fue editado El alfabeto verde), junto con dibujos y algunos textos todavía infantiles de distintas etapas, más registros propios de un diario íntimo y, aún, con breves crónicas de etapas posteriores al fin de la dictadura cuando pude volver a la docencia tras diez años de destitución. El retorno a las aulas habilitó el rescate de la mirada adolescente, la feliz transgresión adolescente. Hay diálogo silencioso entre obras de mi padre, dibujos de mis hijos y nietos y algunas mías, de yapa.

GL. En un artículo sobre la poesía de Idea Vilariño, publicado en el exilio venezolano allá por 1976, Ángel Rama decía que, entre los uruguayos, eran las poetas mujeres quienes habían sabido, más y mejor que los hombres, escribir sobre el amor humano. La retrospección más obvia rápidamente conforma una genealogía que parece darle la razón con su fundamento apasionado en Delmira Agustini, María Eugenia Vaz Ferreira, Juana de Ibarbourou, Clara Silva, Idea Vilariño, Amanda Berenguer, Ida Vitale, Circe Maia y tantas otras hasta el presente. ¿Cómo percibes ese legado y esa pertenencia a tan distinguido linaje? ¿Cómo se ubica tu voz frente a las cuestiones de género hoy en día?

TO. Muy alta la vara han dejado las madres. Es un distinguido linaje sí, el de la poesía uruguaya de mujeres. En 2003, organizamos el Primer Encuentro de Literatura Uruguaya de Mujeres. Fuimos en total cinco mujeres trabajando un año entero para el encuentro y dos años más para la publicación de sus actas (La palabra entre noso tras, E.B.O. 2005). Cuatro de nosotras definidas por la producción poética: Sabela de Tezanos, Melba Guariglia, Silvia Guerra y yo. Solo Alicia Migdal narradora, pero una narradora nutrida de poesía. Es que las aguas del caudal que viene desde el 900 fluyen inagotables. Se trata, culturalmente, de una tradición viva. Aquel encuentro de noviembre de 2003 lo cerramos con la figura poderosa de Marosa di Giorgio, precedida nada menos que por Nancy Bacelo y Selva Casal. Fijate qué terna…

GL. Atento a la importancia del recurso iterativo en tu poesía, no de frases o motivos sino también de sonidos, de fonemas, ¿hubo un aprendizaje temprano, una revelación, un modelo o guía que quisieras destacar, además de tu referencia a Amanda Berenguer? Digo, en tu poesía hay mucho ritmo (y ahí podríamos pensar en la presencia de Vilariño) pero también espaciamiento y diseño visual del poema en la página (y ahí sí, pienso en la Berenguer de “Suficiente maravilla” o “Composición de lugar”, por ejemplo). Pero en ti, además del ritmo y la disposición visual, hay una presencia que se impone en la palabra, un freno que obliga a detenerse, a no leer de corrido, una insistencia en ese cuerpo de tinta que está diciendo algo más que su significado... bueno, esto casi que ya no es una pregunta.

TO. Tu reflexión motiva una respuesta, o más de una… Te digo: yo estoy buscando casi siempre lo que tiene para decir la cercanía de un término con otro, la palabra en el espacio… A mí me va hablando el texto, me va diciendo por dónde va el sentido que estoy buscando, me va guiando o me voy dejando guiar porque en cierto modo cuando escribo yo voy a ciegas.

Esta imagen que usé la verdad es que es justa.

Cuando escribís, ¿no te pasa que sabes que hay algo que te está pidiendo atención, expresión… pero resulta que es tan delicado o tan débil que no es capaz de darte su voz? ¿No te ha pasado? A mí sí me pasa. Es cierto que a veces, como le decía Gonzalo Rojas a Mario Benedetti en Los poetas comunicantes , la primera frase viene sola. Y ese suele ser mejor principio. Pero aun con el mejor principio a favor, yo en general voy a tientas. Voy tratando de no pasarle por arriba al texto. “Poesía es / cuando no le hago sombra”, escribí una vez (“Poética” en Poesía 82, 1983). Y en “Encaje de Brujas” escribí que si no hubiera sido poeta hubiera sido encajera ( La piedra nada sabe, 2009). Bueno, pero estas consideraciones tendrían que referirse, como pedías, a las primeras influencias. Y a eso voy. Circe Maia fue influencia temprana y su lección permanece. Ella enseña que “lo más hondo no es íntimo”, su mirada es dialéctica y ella extiende a la mirada lectora el turno de un diálogo que no cesa. Para mí “El medio transparente” –ese poema– equivale a un manifiesto: “Por mirar el adorno en la ventana / no miraste hacia afuera. / El más breve vistazo / hubiera sido al menos suficiente / para mirar la luz del otro lado. / Sí, esa luz de afuera / sobre un rostro que pasa”. Idea Vilariño fue después. Y su brújula. El legado del que me apropié fue su aporte al estudio de la masa sonora del poema, su estudio tan fermental de los ritmos, para mí imprescindible en el análisis del texto poético.

GL. A través de Memorias y Autobiografías nos enteramos de cómo fue la iniciación en la escritura de diversos autores. Me viene a la cabeza, justamente, el ejemplo de Idea Vilariño con su padre que también era poeta y cuyas lecturas, según ella, fueron propiciatorias. En tu caso, Tatiana, ¿hubo alguna figura o lecturas iniciáticas?

TO. Sí, sí… Mi madre cantaba, mi padre pintaba, y además gocé de un privilegio especial. Tuve una tía joven de trenzas largas y faldas lacias que me leyó cuentos y poesías. Nos sentábamos una al lado de la otra e íbamos pasando las páginas. Solo, solito y solo, sin un amigo vivía Flechita, así empezaba la historia del avestruz Flechita en la voz de mi tía Brenda. Además de su voz encantada, ella tenía vocación de editora cartonera: escribió libros, los ilustró con acuarelas o témperas, los recortó y cosió. Sus protagonistas éramos nosotras: tía, madre, hija y muñeca. Y con las mismas manos de huesos grandes y dedos espatulados con que me lavaba la cabeza y desenredaba el pelo con dulzura, también escribía poemas. Ella escribía poemas a lápiz en cuadernos de raya. Más de uno dedicado a la niña de cuatro años que era entonces yo. La letra era tersa y lacia como sus trenzas. La letra de la jovencita de hermosa frente se le parecía. Uno de sus poemas repetía el estribillo “niña de sol y de luna”. Y decía así: “Niña de sol y de luna, dame tu risa caliente / dame tu dulce alegría y deja, como ninguna / igual que si fueras mía, que mis suspiros te abriguen / igual que si fueras mía, niña de sol y de luna”. A ella, a mi tía Brenda Oroño, en cuya voz escuché poesía por primera vez, está dedicado mi libro Morada móvil (2004). Por eso digo que tuve un privilegio. El del don de la comunicación ofrecida con sensibilidad, con plenitud, con palabras queridas en el cuerpo de la voz.

Querría recordar esto: que ese “cuerpo de tinta”, como tú dices, tiene su antecedente en el propio cuerpo, en las sonoridades de la voz. ¿Qué es lo que escuchamos al principio de todo, antes incluso que las voces? En un lejano encuentro de docentes, una disertante recordó la importancia de tener en cuenta que el bombear del corazón de la madre fue el primer ritmo que acompañó nuestra vida. El orden rítmico organiza lo biológico y también lo poético. No hay ritmo sin recurrencias y de ahí el recurso iterativo, el volver… Eso pienso. Jean Cohen lo llamaba el versus (“la esencia del verso”), el “retorno”, dado que “el verso es cíclico”… ¿Acaso es también aquello que Noé Jitrik, mi profesor por un breve período en Montevideo, llamó “la dimensión de la incesancia”, asociada a un “más allá” del texto, a un “más allá” del significado, a la “infinitud del significante”?

Eso, creo, es lo que quiere la poesía: ir siempre más allá.

Ilustración de Dumas Oroño

Tel.: +598 2915 2374 - Fax: (+598) 2916 7460 de 14 a 18 hs.

academiauruguayaletras@gmail.com